2025年1月13日,国际知名学术期刊《Nature Communications》发表了一篇突破性研究论文,揭示了电阻抗断层成像(EIT)技术在肺功能早期筛查中的新进展。研究发现,EIT 能够识别传统肺功能检测(如肺量计)未能发现的早期肺部异常,为慢性呼吸系统疾病(CRDs)患者的早期诊断和干预提供了新的可能。

该研究由广州医科大学生物医学工程学院-附属第一医院双聘教授招展奇团队领衔,联合国内外多家知名医疗机构共同完成。作为国际胸部阻抗成像领域的权威学者,招教授不仅在学术研究方面取得了重大突破,也在 EIT 技术的国产化、临床应用及产业推广方面做出了重要贡献。那么,EIT 技术的真正价值是什么?它如何与现有的影像学技术互补?未来的临床应用和产业化前景如何?带着这些问题,我们专访了招展奇教授,深入探讨EIT 技术的前沿发展及未来可能性。

EIT:无创、动态的医学影像新选择

当谈到EIT的基本原理时,招教授形象地将其比喻为“医学影像的动态摄像机”。“传统的 CT 或 MRI 更像是拍照片,而 EIT 则像是在拍摄高帧率的医学视频。”招教授解释道,EIT 通过在胸腔周围贴附电极,并注入微弱的电流来测量阻抗变化,从而实时监测肺部气体交换和血流情况。这种技术不仅无创、无辐射、可实时监测,而且能够用于床旁监测,特别适用于 ICU 和新生儿监护等场景。

相比于传统影像技术(如CT、MRI),EIT的优势在于其动态成像能力和便携性。但与此同时,它的空间分辨率相对较低,无法提供解剖层面的精确信息,而是用于观察肺部的功能性变化。因此,EIT 并非要取代 CT或MRI,而是作为其有力的补充,填补临床诊断中的“盲区”。

EIT 在肺功能检测中的突破

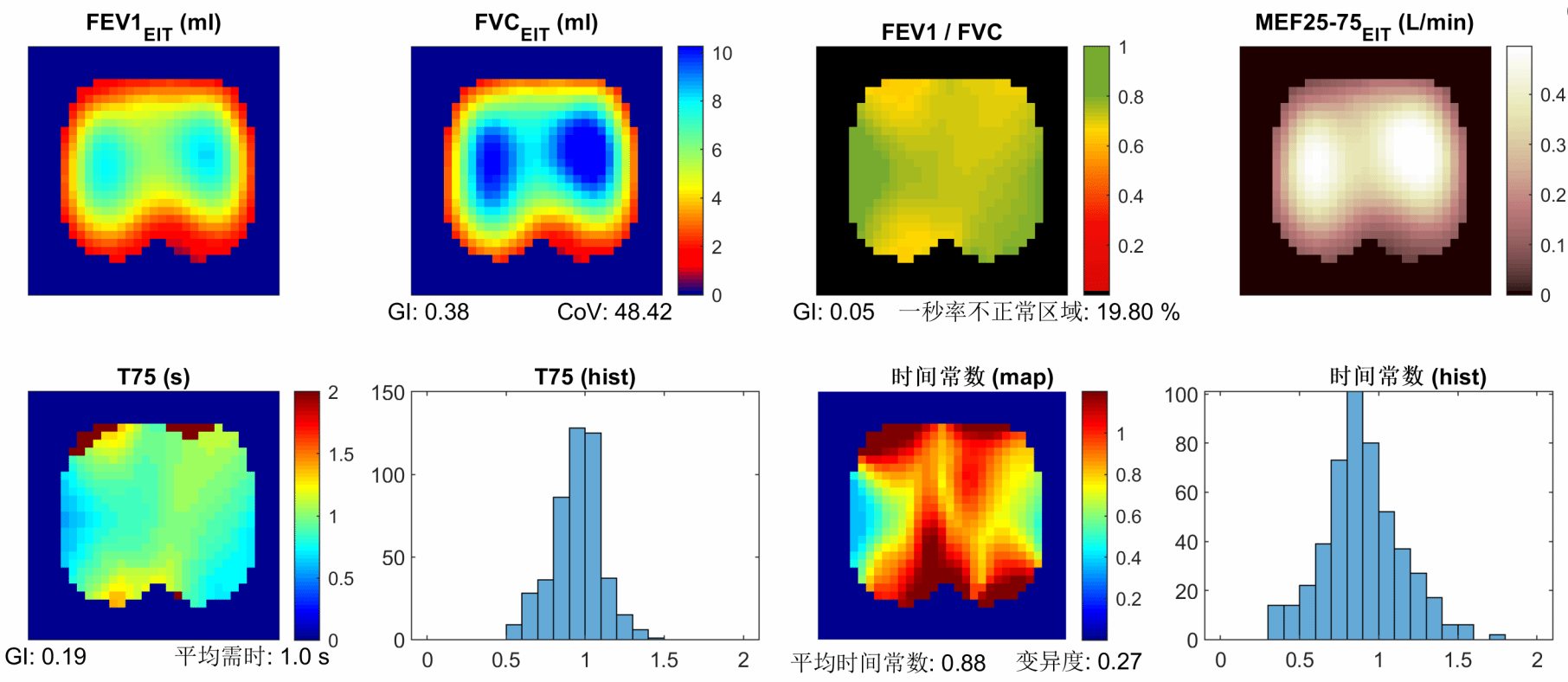

此前,EIT的应用集中在ICU上呼吸机的重症病人。在此次《Nature Communications》发表的研究中,招教授团队通过对大量健康受试者进行 EIT 监测,发现该技术能够识别出肺功能检测正常但实际存在异常的个体。该研究表明,即使是在非吸烟者非高危人群中,早期的病变仍然会损害肺功能,传统的肺量计检查可能无法检测到这些早期变化。由于这些为非高危人群,CT筛查因为价格与辐射等原因,未必会作为常规的手段推广。因为有着比传统肺量计高许多的空间分辨率,比CT高许多的时间分辨率,EIT能够发现潜在的肺部功能异常。

“EIT可以作为大规模筛查工具,特别是在慢性阻塞性肺疾病(COPD)和哮喘等慢病管理中发挥作用。” 招教授表示,该研究发现,即使在肺量计检查正常的人群中,EIT仍具有高达 80% 的敏感性,这意味着它能够在早期阶段发现潜在的肺部损伤,为患者提供及时干预的机会。

EIT 走向临床:中国的推广与挑战

在中国,慢性呼吸系统疾病的早期诊断和管理正受到前所未有的重视。随着 “健康中国行动” 和智慧医疗的推进,EIT技术被认为有望成为基层医院肺病筛查的重要工具。

“我们联合国内多家顶尖医疗机构,已撰写EIT肺功能检测的操作规范;目前正在联合设备制造商和医疗科研机构,共同编写相关行业和国家标准,希望推动这一技术的普及。” 招教授表示,目前EIT在全国共有10余个省份可以开展收费项目,但仍然需要更多省份推广试点,特别是基层医院的应用。

相比于十年前EIT技术刚引入中国时的“探索期”,今天EIT的发展已进入“临床应用加速期”。特别是在新冠疫情期间,EIT作为肺部监测工具,被纳入新冠肺炎的临床治疗指南,进一步加快了其在ICU领域的应用推广。

EIT 产业化:国产品牌崛起,挑战国外垄断

近年来,在北京协和医院,广州医科大学附属第一医院,空军军医大学等单位的推动下,EIT的国产化取得了巨大突破。据招教授介绍,目前中国有十余家企业研发相关产品,其中四家国产品牌已成功获得国家药品监督管理局NMPA医疗器械注册证,打破了长期以来国外品牌的技术垄断。在 2024 年的国际EIT年会上,中国的参展企业数量甚至超过了国外厂商,国产EIT设备在微型化、便携化和可穿戴技术方面已处于全球领先。

“去年国际EIT年会上,国外厂商看到我们的国产设备时赞不绝口,甚至有国外品牌的全球产品经理当场表示愿意采购中国品牌的相关部件。” 招教授说道,这说明中国的 EIT 产业化进程已经进入国际竞争阶段,未来不仅将在国内市场占据主导地位,也有望拓展至海外市场。

EIT 的未来:AI 赋能与远程医疗应用

当谈到未来发展趋势时,招教授强调,EIT与AI(人工智能)和大数据的结合,将成为未来突破的关键。目前,EIT的数据判读仍然依赖于有经验的医生,而AI可以帮助医生更高效地分析数据,提高诊断准确性。

此外,EIT在智慧ICU、远程医疗和居家健康监测领域也具有广阔前景。特别是在老龄化社会,EIT可以用于睡眠呼吸暂停、呼吸康复监测等远程健康管理,减少患者住院需求,提高健康管理效率。

结语:EIT 将如何改变医学影像的未来?

专家表示,随着EIT在肺病筛查、ICU 监测、国产化和AI结合等方面取得突破,它正逐渐成为未来医学影像的重要一环。从实验室研究到临床应用,从国外技术到国产化崛起,EIT正以肉眼可见的速度改变着医学影像领域的格局。

“未来五年,我们的目标是让EIT成为呼吸疾病筛查的标配技术,让每个人都能更方便地检测肺部健康。” 招教授这样展望道。

专家展望,在慢性病防治日益重要的今天,EIT有望成为肺病早筛的“新武器”,为数以百万计的患者带来更精准的诊疗方案。

人物小传

从德国到中国:跨学科背景成就 EIT 研究

招展奇教授的科研生涯始于浙江大学生物医学工程系,其扎实的工科背景为后续的国际化科研奠定了基础。在硕士博士阶段,他赴德国慕尼黑大学深造,专攻人类生物学,并在博士后研究期间聚焦于电阻抗断层成像在肺功能评估中的应用。

在德国十余年的工作生涯中,招教授曾任职医疗器械制造商企业、医院及科研院所,这一跨学科、多领域的经历,使其具备了从理论研究到临床实践,再到产业化应用的全链条视角。他不仅在德国多家知名医院的重症监护、麻醉和呼吸治疗等科室开展 EIT研究,还在医疗器械企业参与EIT设备的研发和商业化推广。这种临床与产业结合的背景,使他对EIT的实际应用需求、技术壁垒及市场前景有着深刻理解。

早在2014年胸腔EIT进入中国之际,招教授已经常往返中德两国,指导和支持中国的临床医生寻找适应国情的应用场景和研究方向。2023年,招教授放弃了国外的优越科研条件,选择全职回国,投身于EIT技术的国产化和行业标准制定,希望将国际先进的影像技术引入中国医疗体系,为本土医疗器械的自主创新贡献力量。2024年,招教授入选广东省重大人才项目,也获得国家自然科学基金的资助,进一步研究和推广EIT技术的临床应用,造福广大人民群众。